这个暑假,滁州学院化学与材料工程学院的一支学生实践团队走进定远县藕塘镇,开展了一场别开生面的"农业废弃物资源化"主题调研。令人惊喜的是,这些化工学院的23级学生不仅完成了传统调研任务,还成功将田间地头随处可见的花生壳转化为具有工业应用价值的纳米过滤膜,为农业废弃物高值化利用开辟了新途径。

田野调查:发现被低估的"黄金资源"

由10名化工学院23级学生组成的"绿色创新团队"在周阿洋副教授带领下,暑期深入"花生之乡"藕塘镇开展为期一周的实地调研。团队走访了当地花生产业园,与户种植户深入交流,收集了超过20份有效问卷。"当地每年产生花生壳废弃物约3万吨,除少量用作饲料外,90%都被焚烧或填埋。"团队队长陈雨轩展示的调研数据令人触目惊心。在与产业园工作人员和当地花生种植农民的交谈中,队员们了解到传统处理方式不仅造成资源浪费,焚烧产生的烟雾更让村民不堪其扰。

实验室攻坚:从农业废料到高科技材料

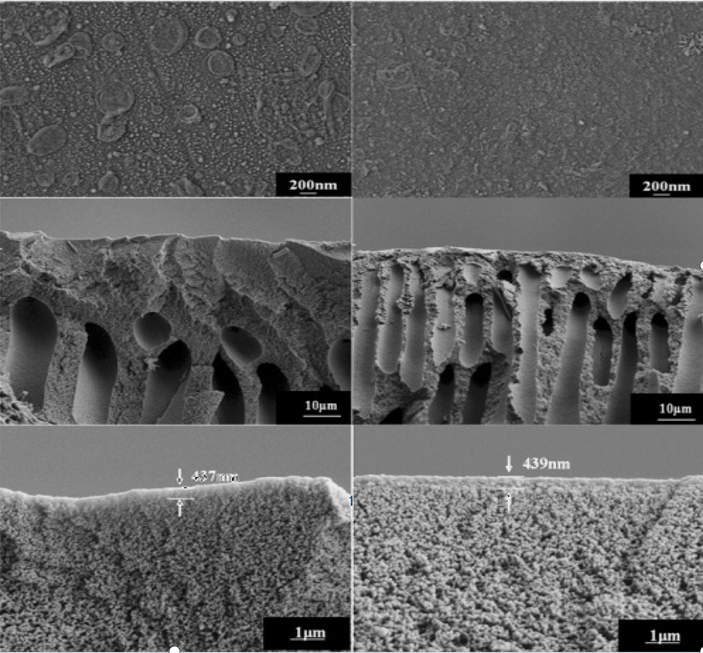

带着20公斤样本返回校园后,团队立即投入技术研发。在化工学院的安徽省高性能水处理陶瓷分离膜工程研究中心支持下,学生们创新性地采用"酸碱耦合-高温碳化-原位组装"三步法处理工艺:预处理阶段:通过绿色低共熔溶剂剥离花生壳中的木质素,保留纤维骨架;结构重构阶段:在氮气保护下进行梯度升温碳化,形成具有分级孔道的碳基材料;功能化阶段:引入氨基改性剂,构建具有分子识别功能的活性位点经过多次工艺调整,团队最终成功制备出厚度仅50微米的具有指状孔的复合花生壳基纳滤膜。

测试数据显示,该膜对钠的截留率达98.7%,水通量达到35L/(m²·h·bar),性能媲美商业海水淡化膜。"最让我们自豪的是成本控制。"团队成员陈雨轩算了一笔账:传统纳滤膜原料成本约120元/平方米,而他们的花生壳膜成本不足25元,"如果实现规模化生产,成本还可下降30%以上"。

技术突破:赋予传统废弃物新生

该技术的核心创新点在于:定向孔道设计:利用花生壳天然纤维走向构建垂直传质通道;绿色制备工艺:全过程仅使用水和乙醇作为溶剂;自清洁特性:膜表面形成的微纳结构可抑制污染物沉积。化工学院学院陈纲领评价:"这种生物质膜不仅性能优异,其碳足迹更比传统石油基膜材料降低62%,完美契合双碳战略。"目前,团队已着手申请国家发明专利,团队下一步计划开发针对饮用水净化的家用滤芯产品,让科研成果真正走进寻常百姓家。化工学院团委书记张建勇表示,该项目体现了当代大学生"将论文写在祖国大地上"的担当,化工学院团委全力支持化工学院大学生开展各类创新创业项目。这个夏天,一群年轻人的奇思妙想,正让普通的农业废弃物焕发出惊人的科技光芒。此次实践,让队员们亲身探寻花生壳处理路径,加深对农业循环经济的理解。大家将把实践所得转化为知识储备,为推动花生壳资源化利用、助力乡村生态农业发展贡献力量 。